Warum der Vater ins Abseits gerät

Erstellt von Hans-Georg Nelles am 16. Januar 2024

Eine Kindeswohlgefährdung festzustellen, ist für die abklärenden Sozialarbeitenden anspruchsvoll. Selina Steinmann hat in ihrer Abschlussarbeit für den Master in Sozialer Arbeit Abklärungsberichte analysiert und festgestellt, dass oft nicht das Kind im Fokus steht, sondern in erster Linie die Mutter. Ein Grund dafür sind die Rollenbilder in den Köpfen der Abklärenden.

«Trotz zehn Jahren KESB sind Kindeswohlabklärungen bis heute uneinheitlich und wenig transparent», sagt Selina Steinmann. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin und führt Mandate im Kindesschutz. 2022 hat sie das Master-Studium in Sozialer Arbeit an der Hochschule Luzern abgeschlossen. In ihrer Master-Arbeit untersuchte sie Abklärungsberichte zu Kindeswohlgefährdungen und ging dabei der Frage nach, welches implizite Wissen in den Entscheidungsprozessen erkennbar ist.

Unreflektierte Rollenbilder entscheiden mit

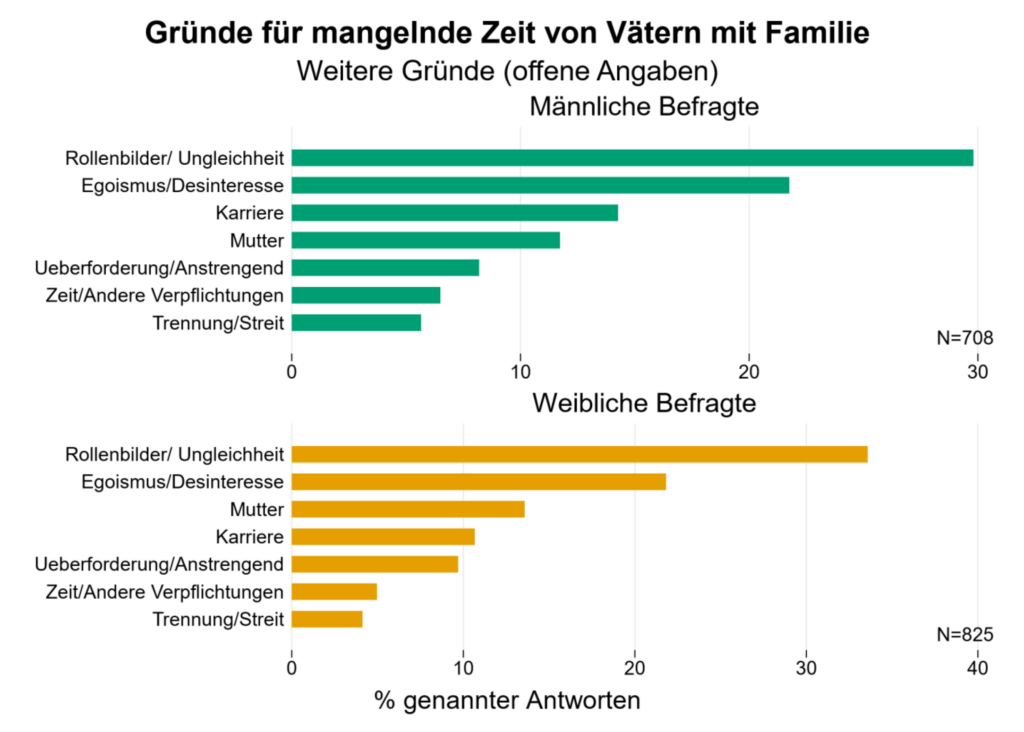

Bis heute fehlten verbindliche Qualitätsstandards für Abklärungsprozesse, bedauert die junge Aargauerin. Die von ihr analysierten Texte der Abklärenden seien alltagssprachlich gehalten und es scheine wenig sozialarbeiterisches Fachwissen durch. Sie konnte herausarbeiten, dass die Entscheidungsprozesse vor dem Hintergrund eigener Rollenbilder, besonders jenem der familiarisierten Kindheit, abgehandelt werden. «Im Modell der modernen Familie ist nicht mehr vorgesehen, dass das Kind mehrere Sorgepersonen hat.

Die Erziehung und Betreuung – und damit das Sicherstellen des Kindeswohls – wird vor allem der Mutter zugesprochen», erläutert Steinmann. «Der Vater wird oft erst als Sorgeperson in Betracht gezogen, wenn die Mutter ausfällt.» Erst wenn die Abklärenden die Mutter als nicht mehr erziehungsfähig ansähen, nähmen sie den Vater und das erweiterte soziale Unterstützungssystem (Großeltern, freiwillige Angebote der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung wie Kitas usw.) in den Fokus. Das Ziel von Maßnahmen sei stets, die Mutter so zu unterstützen, dass sie in ihrer Rolle handlungsfähig bleibe.

Abgelegt unter Mütter, Politik, Rolllenbilder, Vater bleiben | Keine Kommentare »