Papa liest vor …

Erstellt von Hans-Georg Nelles am 8. Januar 2024

dafür setzt sich Christian Meyn Schwarze seit über 20 Jahren ein und macht Väter Vorschläge, welche Bücher sich dafür eignen. Seine Papa-Lese-Liste ist eine Institution. Gestern kam, wie in den vergangenen Jahren auch die über die Feiertage aktualisierte Liste mit den von ihm und seinem Team rezensierten Kinderbüchern.

Beim Öffnen der Mail wird schnell klar, dass es in diesem Januar aber anders ist als sonst. Es ist die letzte Papa-Lese-Liste. Christian schreibt dazu:

„das junge Jahr ist erst ein paar Tage alt und schon gehen wir zum Alltag mit seinen Herausforderungen über. Ich habe die Zeit zwischen den Jahren genutzt, um die sogenannte „Papa-Liste“ zu aktualisieren: welche Titel über aktive Papas gibt es neu, welche über Opas – welche kommen in den nächsten Monaten heraus.

Das Ergebnis füge ich als Anlage bei, in blau die Titel, die ich seit der 2023er-Liste neu aufgenommen habe, in grün die Titel, die demnächst erscheinen sollen.

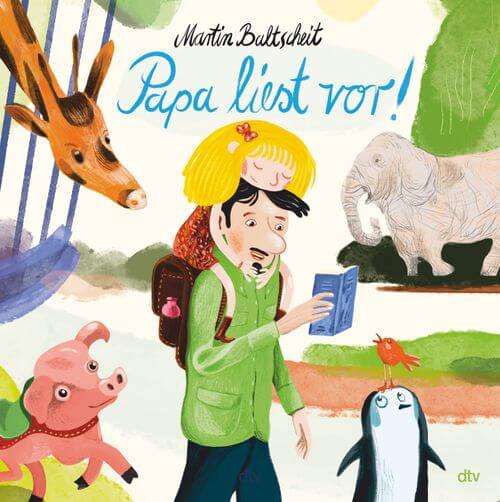

Besonders gerne weise ich auf zwei Titel auf der Seite 12 hin: „Alles über Väter“ – ich bin gespannt, ob da alle meine Vätertypen auftauchen, die ich der Papa-Liste vorstelle. Und dann der Titel „Papa liest vor“ – das Leitmotiv meiner Arbeit, denn mit dieser Papa-Liste möchte ich den Vätern Lese- und Vorlesestoff anbieten. …

Und wer nun die Anlage genau liest erkennt, dass das meine „letzte“ Liste ist. Über zwanzig Jahre habe ich mit einem literarischen Kompetenzteam mehrere hundert Titel gelesen und bewertet. Nun möchte ich in meinem 71. Lebensjahr andere Herausforderungen annehmen: ich bin nach der Corona-Pandemie wieder mit meinem Mitmachzirkus unterwegs, lese in Bibliotheken vor, spiele in Kindertagesstätten mit Vätern und Kindern und nutze meine Zeit für „Leihenkel-Kinder“, um meiner eigenen Familie dann in ein paar Jahren Zertifikate als „Opa“ vorlegen zu können.

So ist es also „Papa-Liste, die Letzte“ und bringt mich zum Nachdenken über „das letzte Mal“: wann habe ich zuletzt einen Handstand gemacht, wann hat die Waage zum letzten Mal eine niedrigere Zahl gezeigt, wann habe ich zum letzten Mal eine Bergwanderung gemacht, einen Sonnenaufgang gesehen. …

Ihr und Euer Christian“

Christian ist also nicht aus der Welt, auch der Mitmachzirkus ist schon lange Tradition, die Papa-Lese-Liste werden, so denke ich, viele vermissen. Insbesondere die Großväter und ‚Opas‘, die Zeit und Muße haben, ihren Enkeln und Enkelinnen vorzulesen.

Abgelegt unter Kinder, Väter, Väterbilder | Keine Kommentare »