Berufstätige Väter in der EU haben ab dem 23. August einen

Anspruch auf zehn Tage Freistellung unmittelbar nach der Geburt. Eigentlich …

In Deutschland wird die Vorschrift zunächst nicht umgesetzt – Eltern seien

hierzulande schon jetzt „bessergestellt“ erklärt das zuständige Ministerium und

verweist auf die zwei Partnermonate.

Dass es sich bei der obligatorischen Freistellung nach der

Geburt um etwas grundsätzlich anderes handelt, wird nicht berücksichtigt.

Abgesehen von der Höhe der Lohnersatzleistung geht es um elementare

Weichenstellungen in der Phase der Familiengründung. Väter können sich von

Anfang an als selbstwirksam erleben und erkennen, dass es die ‚geborene Mutter‘

nicht gibt. Ihre Partnerin und sie selbst erlernen den Umgang und die

notwendigen ‚Handgriffe‘, indem sie sich auf das Kind einlassen.

Und was die vermeintliche Besserstellung angeht: In einer Studie aus dem Jahr 2020 hat die

OECD die Länge des Vaterschaftsurlaubs mit der in diesem Zeitraum

geleisteten Bezahlung ins Verhältnis gesetzt und errechnet, wie vielen Wochen

vollbezahltem Urlaub dies entspräche. Deutschland lag dabei mit 5,7

„vollbezahlten“ Wochen im oberen Mittelfeld. Spitzenreiter innerhalb der EU

sind laut diesem Papier Luxemburg (21,2 vollbezahlte Wochen), Portugal (12,5

vollbezahlte Wochen) und Spanien (12 bzw. seit Anfang 2021 16 vollbezahlte

Wochen).

Deutschland

In Deutschland gilt seit 2007 eine Elterngeldregelung, die

14 Monate bezahlte Elternzeit vorsieht. Es gilt der 12 plus 2 Grundsatz,

mindestens zwei Monate müssen von der jeweiligen Partnerin bzw. dem Partner in

Anspruch genommen werden. Die obligatorischen zwei Mutterschaftsmonate nach der

Geburt werden mit der Elternzeit verrechnet.

Die Elternzeitmonate können als sogenannte Basiselterngeld-

oder Elterngeldplusmonate genutzt werden. Durch diese Regelung kann die

Aufteilung der Elternzeit zwischen Vätern und Müttern flexibler gestaltet und

mit einer Teilzeittätigkeit während der Elternzeit, erlaubt sind bis zu 32

Stunden, kombiniert werden. Als zusätzlichen Anreiz für eine partnerschaftliche

Aufteilung der Erwerbs- und Familienarbeit gibt es den Partnerschaftsbonus, der

für drei Monate in Anspruch genommen werden kann, wenn beide zwischen 24 und 32

Stunden pro Woche erwerbstätig sind.

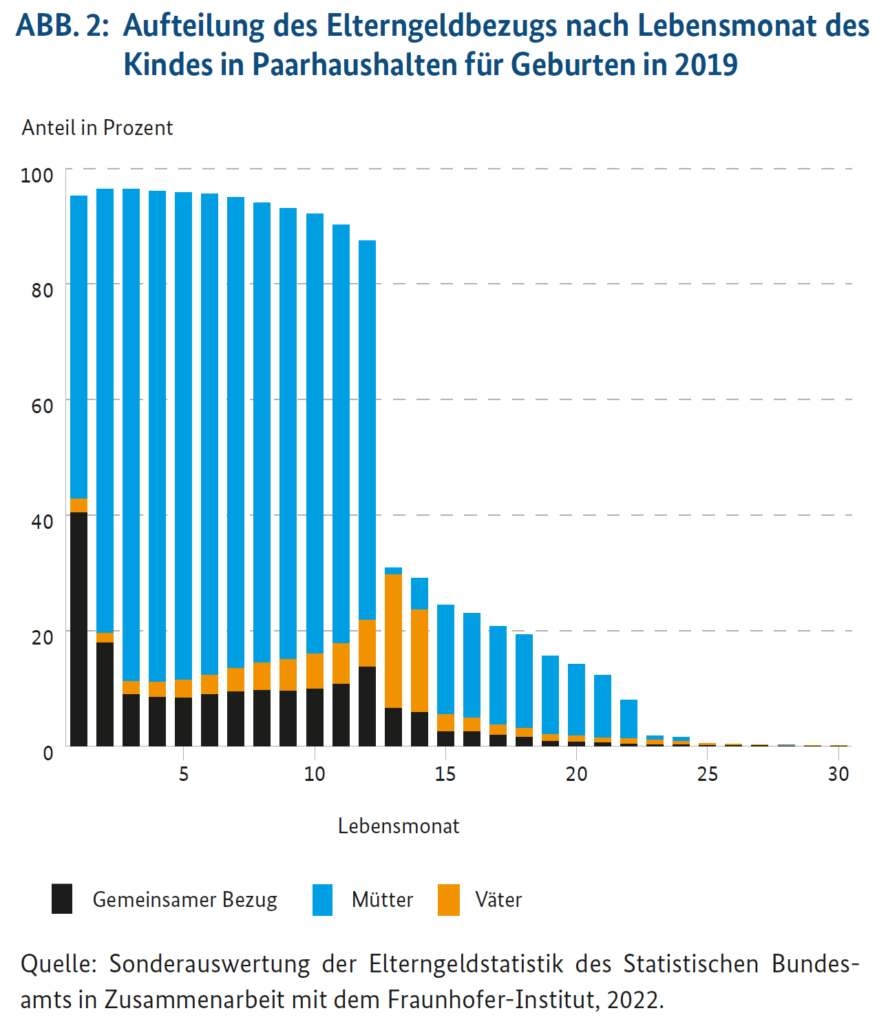

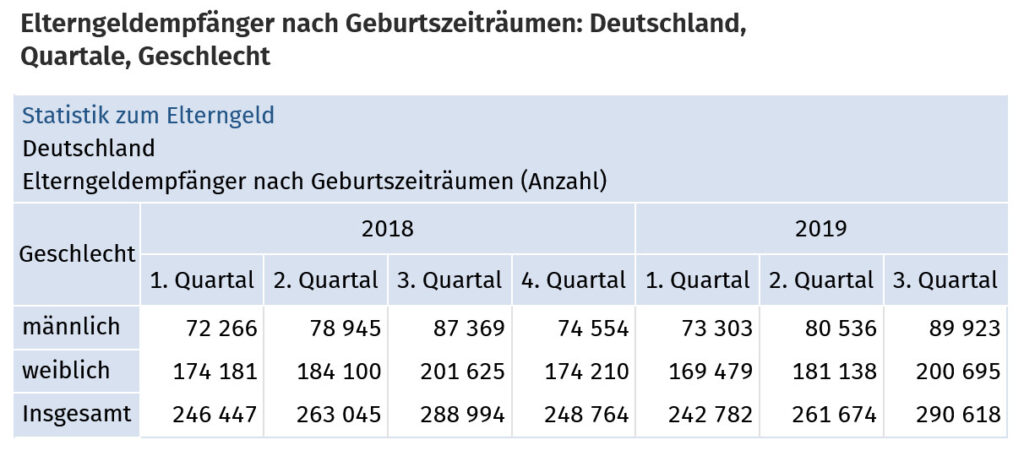

Das Elterngeld beträgt 65 % des Nettoeinkommens des Vorjahres, mindestens 300 € und höchstens 1.800 € pro Monat. Der Anteil der Väter, die Elterngeld in Anspruch genommen haben, lag im Bundesdurchschnitt im 3. Quartal 2019 bei 44 Prozent.

Dänemark

In Dänemark sind zum 1. August neue Regelungen zur

gleichmäßigeren Verteilung der Elternzeit in Kraft getreten. Für beide

Elternteile sind jetzt jeweils elf Wochen vorgesehen. Hinzu kommen insgesamt 26

weitere bezahlte Wochen, die beliebig aufgeteilt werden können.

Eltern haben jetzt einen gemeinsamen Anspruch auf insgesamt

48 bezahlte Wochen Elternzeit. Bislang waren nur zwei davon für Väter

festgeschrieben, für Mütter 14. Das Elterngeld beträgt durchschnittlich 52,4

Prozent des letzten Verdienstes.

Im Jahr 2018 nahmen 78,3 Prozent der Väter Elternzeit in

Anspruch. Insgesamt hat sich der Anteil der Väter, die Elternzeit nehmen, seit

2015 kaum verändert.

Finnland

Die Dauer des „Paternity Leaves“ beträgt 54 Arbeitstage

(neun Wochen), davon kann der Vater bis zu 18 Tage in Anspruch nehmen, während

die Mutter im Mutterschafts- oder Elternurlaub ist.

Als Lohnersatz werden 70 Prozent bei einem Jahresverdienst

zwischen 12.452 € und 39.144 €, 40 Prozent bei einem Verdienst von bis zu

60.225 € und 25 % bei einem höheren, gezahlt. Diejenigen, deren Jahres

Jahresverdienst vor der Geburt unter 12.452 € liegt, erhalten einen Mindestpauschalbetrag.

Im Jahr 2020 erhielten 3,8 Prozent der Väter die Mindestpauschale. Während des

Vaterschaftsurlaubs dürfen die Väter nicht arbeiten.

Nach dem Ende des Mutterschaftsurlaubs können weiter 158 Tage

Elternzeit genommen werden. Es handelt sich um einen Familienanspruch, und die

Eltern können sich den Urlaub nach eigenem Ermessen aufteilen.

Frankreich

Die Dauer der Vaterschaftsfreistellung beträgt 14

Arbeitstage, diese muss innerhalb der ersten vier Monate nach der Geburt

genommen werden.

Die Vergütung beträgt 100 Prozent des Verdienstes, bis zu

einer Verdienstgrenze von 3.428 Euro pro Monat. Im öffentlichen Sektor wird der

Urlaub voll bezahlt, d. h. es gibt keine Obergrenze. In der Privatwirtschaft

zahlen einige Arbeitgebende, insbesondere größere Unternehmen das Gehalt

ebenfals in voller Höhe weiter.

Bis das Kind drei Jahre alt ist. besteht ein individueller

Anspruch auf Elternzeit, d. h. sowohl Mutter als auch Vater können sie, ggf.

auch gleichzeitig, in Anspruch nehmen. In dem Fall wird ein „Erziehungsgeld“

gezahlt. Die Höhe ist unter anderem davon abhängig, ob und in welchem Umfang Vater

oder Mutter arbeiten. Die Grundleistung beträgt 398,40 € pro Monat, wenn sie

nicht arbeiten; 257,55 € pro Monat, wenn sie weniger als die Hälfte der

Vollzeitarbeitszeit arbeiten.

95 Prozent der Väter im Vaterschaftsurlaub nehmen alle Tage

in Anspruch, etwa zwei Drittel der anspruchsberechtigten Väter haben im Jahr

2016 diese Freistellung genommen.

Großbritannien

Dauer der Vaterschaftsfreistellung beträgt im Vereinigten

Königreich eine oder zwei Wochen. Eine Woche entspricht dabei der Anzahl der

Tage, die der Arbeitnehmer normalerweise in einer Woche arbeitet.

Vergütet wird diese Zeit mit einer Pauschalzahlung in Höhe

von 151,97 GBP pro Woche oder 90 Prozent des durchschnittlichen

Wochenverdienstes, wenn dieser geringer ist.

Die Elternzeit kann erst nach der Geburt des Kindes beginnen

und muss innerhalb von 56 Tagen nach der Geburt des Kindes oder innerhalb von

acht Wochen nach dem Geburtstermin enden, wenn das Kind zu früh geboren wurde.

Sie muss in einem Stück genommen werden.

Island

Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen Mutterschafts-,

Vaterschafts- und Elternurlaub, sondern spricht nur von „Geburtsurlaub“.

Davon sind seit 2021 sechs Monate für Mütter und sechs Monate für Väter

vorgesehen, wobei jeder Elternteil bis zu sechs Wochen auf den anderen

übertragen kann. Davor galt die Regel drei Monate für die Mutter, drei für den

Vater und drei zur freien Verfügung.

Bezahlt wird während dieser Zeit 80 % des durchschnittlichen

Gesamteinkommens der Person bis zu einem Höchstbetrag von 4.080 € pro Monat.

Im Jahr 2017 nahmen 86,4 Prozent der Väter eine Elternzeit

in Anspruch, wobei sie durchschnittlich 91 Tage nahmen (im Vergleich zu 180 für

Mütter).

Niederlande

Die Dauer der Freistellung nach der Geburt entspricht der wöchentlichen

Anzahl der Arbeitsstunden Vaters. Bei einer Vollzeitbeschäftigung von 38

Stunden ergibt sich beispielsweise ein Urlaubsanspruch von 38 Stunden (d. h.

eine Woche).

Der zusätzlichen Geburtsurlaub beträgt das Fünffache der

Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche, bis zu einer Höchstdauer von fünf Wochen.

Bei einer Vollzeitbeschäftigung von 40 Stunden pro Woche ergibt sich beispielsweise

ein Anspruch auf einen zusätzlichen Urlaub von fünf Wochen.

Die erste Woche wird vom Arbeitgeber mit 100 % des

Verdienstes bezahlt, Es gibt keine Obergrenze für die Zahlungen. Die Wochen des

Zusatzurlaubs werden von der Versicherungsanstalt für Angestellte mit 70 % des

Verdienstes bezahlt, mit einer Obergrenze von 70 % des täglichen Höchstlohns

von derzeit 223,40 €.

Die erste Woche kann innerhalb von vier Wochen nach der

Geburt des Kindes genommen werden. Die zusätzlichen Wochen können flexibel innerhalb

von sechs Monaten nach der Geburt des Kindes genommen werden.

Im Jahr 2019 nahmen 83 Prozent der Väter den Urlaub direkt

nach der Geburt ihres Kindes, das waren etwas weniger als 2017 (86 Prozent).

Norwegen

In Norwegen ist der Elternurlaub in drei Teile aufgeteilt – einen Teil für

die Mutter, einen Teil für den Partner und einem Teil, der frei zwischen beiden

Elternteilen aufgeteilt werden kann.

Väter und Mütter können entscheiden, ob Sie 49 Wochen lang Elterngeld bei

vollem Gehalt oder 59 Wochen lang bei 80 % Gehalt beziehen möchten. Die von

Ihnen getroffene Wahl gilt für beide Elternteile und kann nicht mehr geändert

werden, sobald die Elternzeit begonnen hat.

Die so genannte „Vaterschaftsquote“ beträgt 15 Wochen. Nimmt der Partner

diesen Urlaub nicht in Anspruch, wird er widerrufen. Wenn der Partner zu krank

ist, um sich um das Kind zu kümmern, kann die Mutter beantragen, das väterliche

Kontingent zu übernehmen.

Die gemeinsame Zeit des Urlaubs kann von den Eltern frei aufgeteilt werden.

Er beträgt 16 oder 26 Wochen, je nachdem, ob Sie sich für 80 oder 100 Prozent

Bezahlung entschieden haben. Die Mutter muss arbeiten, wenn ihr Partner während

dieses gemeinsamen Zeitraums Elternzeit nimmt.

Partner haben zusätzlich zur väterlichen Quote Anspruch auf zwei Wochen

Vaterschaftsfreistellung nach der Geburt eines Kindes. Es besteht jedoch kein

gesetzlicher Anspruch auf Bezahlung während dieser zwei Wochen, aber viele

Arbeitgeber zahlen während dieser Zeit ein reguläres Gehalt.

Die Inanspruchnahme der Elternzeit in Norwegen durch Väter beträgt etwa 89

Prozent.

Österreich

Seit März 2017 haben Väter Anspruch auf einen

„Familienzeitbonus“, eine Geldleistung für erwerbstätige Väter, die ihre

Erwerbstätigkeit im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber für 28 bis 31 Tagen

innerhalb von 3 Monaten nach der Geburt des Kindes unterbrechen.

Seit September 2019 haben alle erwerbstätigen Väter, die mit

Mutter und Kind in einem Haushalt leben Haushalt mit Mutter und Kind leben,

einen Rechtsanspruch auf einen Monat Vaterschaftsurlaub, wenn sie vor der

„Familienzeit“ mindestens 182 Kalendertage erwerbstätig waren.

Zusätzlich gibt es eine Elternkarenz von zwei Jahren. Die

Karenzzeit kann maximal zweimal zwischen beiden Elternteilen aufgeteilt, wobei

ein Teil mindestens 2 Monate dauern muss, vergütet wird diese Zeit mit dem

„Kinderbetreuungsgeld“. Wenn beide Elternteile diese Leistung in Anspruch

nehmen (mindestens 20 % der beantragten Tage sind nicht übertragbar), kann das

Geld innerhalb eines Zeitraums zwischen 456 Tagen (bei einem Tagesbetrag von

33,88 €) und 1.063 Tagen (bei einem Tagesbetrag von 14,53 €) genutzt werden.

Der Familienzeitbonus beläuft sich auf 22,60 € pro

Kalendertag. Entscheidet sich der Vater jedoch später für den Bezug des

Kinderbetreuungsgeldes, wird die Leistung um den Betrag des Familienzeitbonus

gekürzt, den er unmittelbar nach der Geburt erhalten hat.

Derzeit erhalten etwa 8 Prozent aller Väter während ihres

Vaterschaftsurlaubs den „Familienzeit-Bonus“.

Schweden

In Schweden gibt es 10 Tage Partnerschaftsfreistellung. Sie sind dafür

gedacht, dass der andere Elternteil (oder die Betreuungsperson) bei der

Entbindung dabei ist, sich um ältere Geschwister kümmert, während die Mutter im

Krankenhaus ist, und/oder sich an der Kinderbetreuung beteiligt, wenn die

Mutter nach Hause kommt. Meistens wird dies vom Vater des Kindes in Anspruch

genommen und wurde früher „Vatertage“ genannt.

Bezahlt wird für diesen Zeitraum 77,6 Prozent des Verdienstes bis zu einer

Verdienstgrenze von 35.678 € pro Jahr. Die Zahlungen werden von der schwedischen

Sozialversicherungsanstalt geleistet.

Darüber hinaus können beide Elternteile zusammen 480 Tage freinehmen, um

sich um die Kinder zu kümmern. Vergütet wird diese Zeit mit bis zu 80 Prozent

des Gehalts. 300 Tage können sich die Eltern dabei völlig frei aufteilen.

Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht haben Anspruch auf jeweils

240 Tage Elterngeld, wobei einige Tage zwischen ihnen übertragen werden können,

während andere nicht übertragbar sind. Für jeden Elternteil sind 195 der 240

Elternzeittage einkommensabhängig. Für Kinder, die nach 2016 geboren wurden,

können 90 dieser Tage nicht auf den anderen Elternteil übertragen.

Eltern, die Anspruch auf einkommensbezogene Leistungen

haben, werden 195 Tage zu 77,6 % des Verdienstes bis zu einer jährlichen Obergrenze

von 47.571,04 € bezahlt. Im Jahr 2020 nahmen rund 76,5 Prozent der Väter,

gleichgeschlechtlicher Partner oder andere benannten Personen die Elternzeit in

Anspruch.

Schweiz

Schweizer Väter haben seit dem 1. Januar 2021 Anspruch auf 2

Wochen bezahlten Vaterschaftsurlaub.

Der Anspruch ermöglicht einen Anspruch von 10 Tagen, wobei

diese am Stück oder in einzelnen Tagen bezogen werden können. Der Bezug hat

innerhalb von 6 Monaten nach der Geburt des Kindes zu erfolgen. Der Anspruch

besteht zusätzlich zum normalen Urlaubsanspruch.

Der Erwerbsausfall aufgrund

der zusätzlichen Arbeitsfreien Zeit wird entschädigt. Sie kommt den Vätern

zugute, wenn sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen: Erwerbstätigkeit zum

Geburtszeitpunkt, entweder als Arbeitsnehmer oder als Selbstständige, in den 9

Monaten vor der Geburt in der Arbeits- und Rentenversicherung obligatorisch

versichert und in diesem Zeitraum für mindestens 5 Monate erwerbstätig waren.

Der Erwerbsersatz entspricht jenem für Mütter im Mutterschaftsurlaub,

nämlich 80 Prozent des durchschnittlichen Erwerbseinkommens vor der Geburt,

höchstens jedoch 196 CHF pro Tag. Im Normalfall wird der Lohn durch den

Arbeitgeber bezahlt, der den Betrag erstattet bekommt.

Spanien

Seit dem 1. Januar 2021 steht Vätern in Spanien genauso viel

Elternzeit wie Müttern zu. Mit der Besonderheit, dass diese Zeit nicht auf die

Mütter übertragbar ist.

Väter haben damit Anspruch auf 16 Wochen Elternzeit. Die

ersten sechs Wochen direkt nach der Geburt müssen Väter nehmen, die restlichen

zehn Wochen können sie bis zum 1. Geburtstag des Kindes am Stück oder als

einzelne Wochen nehmen.

Für die 16 Wochen erhalten sie einen vollen Lohnausgleich.

Faktoren die die Inanspruchnahme von „Paternal Leave“ und

Elternzeiten durch Väter begünstigen

- (Eltern-) Zeiten die für die Väter reserviert

sind

- Höhe der Vergütung während der Elternzeit

- Gleichstellungsorientierte Familienpolitik

- Väterbewusste Unternehmenskulturen

- Berufstätigkeit und -orientierung der Partnerin

- Zuschreibung von Kompetenzen und Bedeutung als

Vater

Und zum Schluss noch eine Anmerkung zu der Bezeichnung ‚Urlaub‘,

der wörtlichen Übersetzung von ‚Leave‘. Es geht um eine arbeitsrechtliche

Einordnung, Urlaub bedeutet eine voll vergütete, zeitlich befristete Freistellung

von der Arbeit mit dem Recht im Anschluss am selben Arbeitsplatz weiter tätig

sein zu können.