Vaterwelten – ein Ort zum Ankommen, Verstehen und dem Austausch für Väter

Erstellt von Hans-Georg Nelles am Freitag 22. Dezember 2023

‚Wir

sind der Zunder, der das digitale Lagerfeuer entfacht‘ Die Mission der drei

Gründer Heiner Fischer, Martin Noack und Gunter Beetz ist es, Väter auf ihrem

Weg zur aktiven Vaterschaft zu unterstützen und dabei zu beraten, ihre Balance

zwischen Beruf und Familie zu finden.

Sie engagieren sich leidenschaftlich dafür, Männer in ihrer Vaterrolle zu

stärken, damit ihre Partnerinnen ebenfalls ihre berufliche Entwicklung

verfolgen können. Vaterwelten ist ein Ort für Vernetzung, Austausch, Wachstum

und so viel mehr.

Welche Angebote sie in den letzten beiden Jahren dazu entwickelt haben, welche Rolle Familienbildung und -beratung dabei spielt und wie auch die Mitglieder und Partner der LAG-Väterarbeit von dem Angebot profitieren können, haben Heiner und Gunter am 6. Dezember im letzten Werkstattgespräch dieses Jahres präsentiert.

Im ersten Teil ihres Beitrags skizzierten die beiden die strukturellen Herausforderungen vor denen Väter und Mütter stehen, die es anders machen wollen:

Die alte Vaterrolle aus den neunzehnhundertfünfziger Jahren steckt ja noch in den Köpfen. Die Rolle der Mütter als primäre Bezugspersonen war gesetzt, obwohl diese nach dem Krieg den Wiederaufbau mit vorangetrieben haben. Als die Männer aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sind die Frauen zurück an den Herd gedrängt worden. Den Vätern wurden die Kompetenzen, eine Beziehung, eine Bindung zu den Kindern aufzubauen abgesprochen und die Rolle des Ernährers, der für die wirtschaftliche Absicherung der Familie zuständig ist, zugeschrieben.

Für Gunter Beetz ist das ein wichtigen Punkt: „Ich erlebe das immer wieder. In den Geburtsvorbereitungskursen sind alle Väter hochmotiviert, das Ganze umzusetzen, dann kommt das stressige erste Jahr, ich nenne das immer ‚den Autopiloten‘, in den Familien dann manchmal reinrutschen. Und dieser Autopilot ist halt nicht so programmiert, wie man das gerne hätte, sondern der läuft noch mit einem ganz alten Betriebssystem und das ist so mehr oder weniger immer noch so wie vor 50 Jahren.“

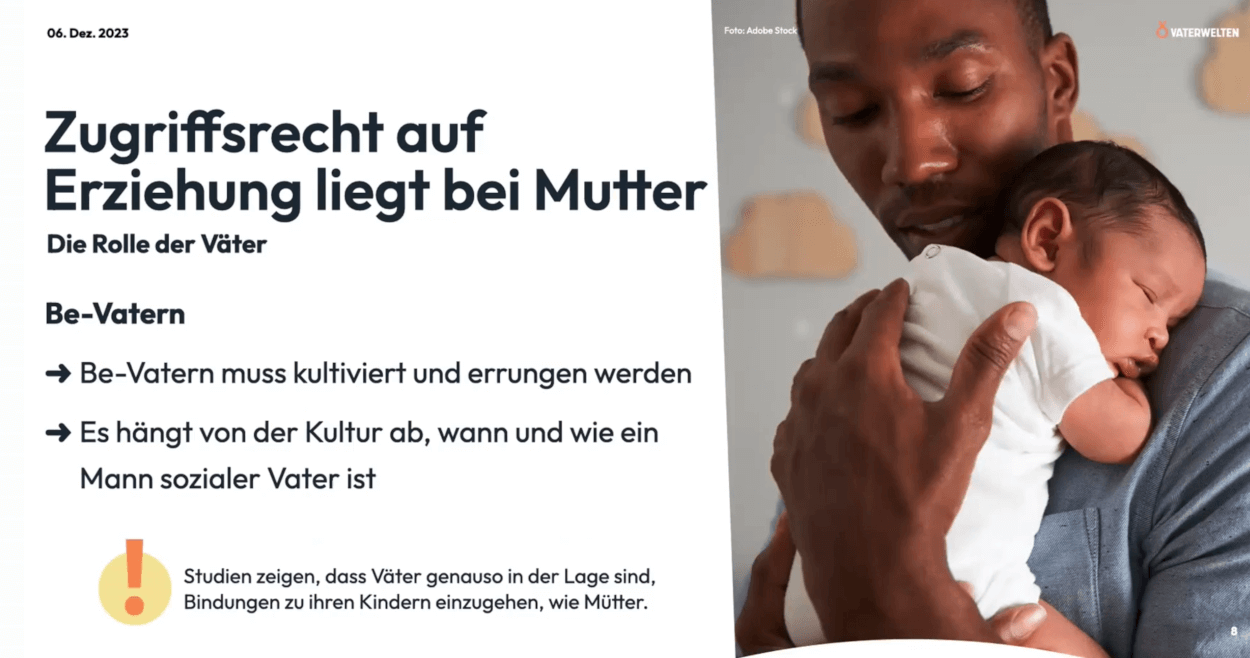

Das Zugriffsrecht bei der Erziehung liegt bei der Mutter. Das sind die gesellschaftlichen Erwartungen, die wir haben und die von allen anerkannt werden, sei es in der Familienbildung oder wenn Frauen Karriere machen und Mutter werden, dann kehren sie in der Regel in Teilzeit zurück, weil dann ist die Erwartungshaltung, die Mutter kümmert sich um das Kind. Das drückt sich auch in der Sprache aus: es heißt bemuttern. Wir bemuttern unsere Kinder.

‚Bevatern‘ gibt es leider noch nicht das Wort, obwohl wir uns das ja vielleicht alle wünschen. Das muss halt erst erarbeitet werden, kultiviert und errungen werden. Und es hängt auch noch von dieser Kultur ab, wie und wann man als Mann (sozialer) Vater sein darf.

Vor diesem Hintergrund ist Vaterwelten entstanden. Vaterwelten ist in erster Linie eine Community Plattform, auf der Väter, Unternehmen und die Angebote der Familienbildung zusammenkommen. Wandel entsteht so nicht nur für die Väter, Familien oder Unternehmen, sondern soll für die ganze Gesellschaft angestoßen werden.

Der Beitrag, den Vaterwelten für diesen gesellschaftlichen Wandel leisten möchte, basiert auf drei Säulen. Der Haltung, einer gemeinsamen Sprache und einem sicheren Raum. Dazu führte Heiner Fischer unter anderem aus: „Es reicht nicht mehr aus, nur Workshops zu machen oder Vorträge zu halten. Wir müssen strukturell etwas verändern für echte Gleichberechtigung, für Vereinbarkeit müssen wir Väter in ihren Kompetenzen in den Familien stärken und da. Vaterwelten an. Mit Vaterwelten haben wir eine Möglichkeit geschaffen, die Bedürfnisse oder die Wünsche der Väter da abzuholen, wo sie auch entstehen, also direkt bei den Vätern selbst.“ Und weiter: „Vaterwelten ist eine Community Plattform und die Community schaffen wir, indem wir digitale Lagerfeuer anbieten. Digitale Lagerfeuer sind Video-Meetings in geschützten Räumen, wo nur Väter teilnehmen.“

Bei dem Angebot, das Vaterwelten Familienbildungsstätten macht, gibt auf Wunsch eine Landing Page, das ist eine Seite, wo Interessierte sich Informationen und Kontaktdaten ansehen können. Dort können auch die Angebote für Väter sichtbar und Termine buchbar gemacht werden.

Gerade arbeiten die drei auch daran, die Plattform als App herauszubringen, so dass ein Vater, der mit seinem Baby über der Wöchnerin Station geht, vielleicht an einem Plakat mit einem QR Code vorbeikommt, sein Handy zücken kann und mit Hilfe des QR Codes direkt in der Vaterwelten Community seiner Stadt landet.

Wenn Sie mehr über Vaterwelten erfahren und den Link zur Aufzeichnung der Präsentation erhalten möchten, klicken Sie bitte hier.

Abgelegt unter Politik, Rolllenbilder, Vater werden, Väter | Keine Kommentare »