Perspektiven von Vätern auf Gleichstellungs- und Familienpolitik

Erstellt von Hans-Georg Nelles am Montag 18. März 2024

… aktuelle Informationen und Termine zur Arbeit mit Vätern

Das neue Jahr ist schon fast drei Monate alt, Ostern und die Zeitumstellung stehen an und die freien Tage können Sie hoffentlich zum Durchatmen nutzen.

Dass dies dringend notwendig ist, zeigt eine

Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse. Demnach fühlen sich

aktuell 62 Prozent der Eltern mit minderjährigen Kindern häufig oder sogar sehr

häufig gestresst. Genau zwei Drittel sagen darüber hinaus, der Stress habe in

den vergangenen ein bis zwei Jahren zugenommen.

Eine weitere Folge dieser Entwicklung ist, dass die Geburtenrate von 1,57

Kindern pro Frau im Jahr 2021 auf rund 1,36 im Herbst 2023 gefallen ist. Auch

diese Entwicklung wird mit der Fülle an Krisen und der damit einhergehenden

Verunsicherungen erklärt.

Mit Blick auf Väter beunruhigt uns eine weitere Krise besonders: Im Januar

berichtete die Financial Times, dass Männer zunehmend konservativer wählen. Sie

erleben die Fortschritte in Sachen Geschlechtergerechtigkeit nicht als Chance

und Gewinn für sich, sondern offensichtlich zunehmend als Bedrohung. Dies war

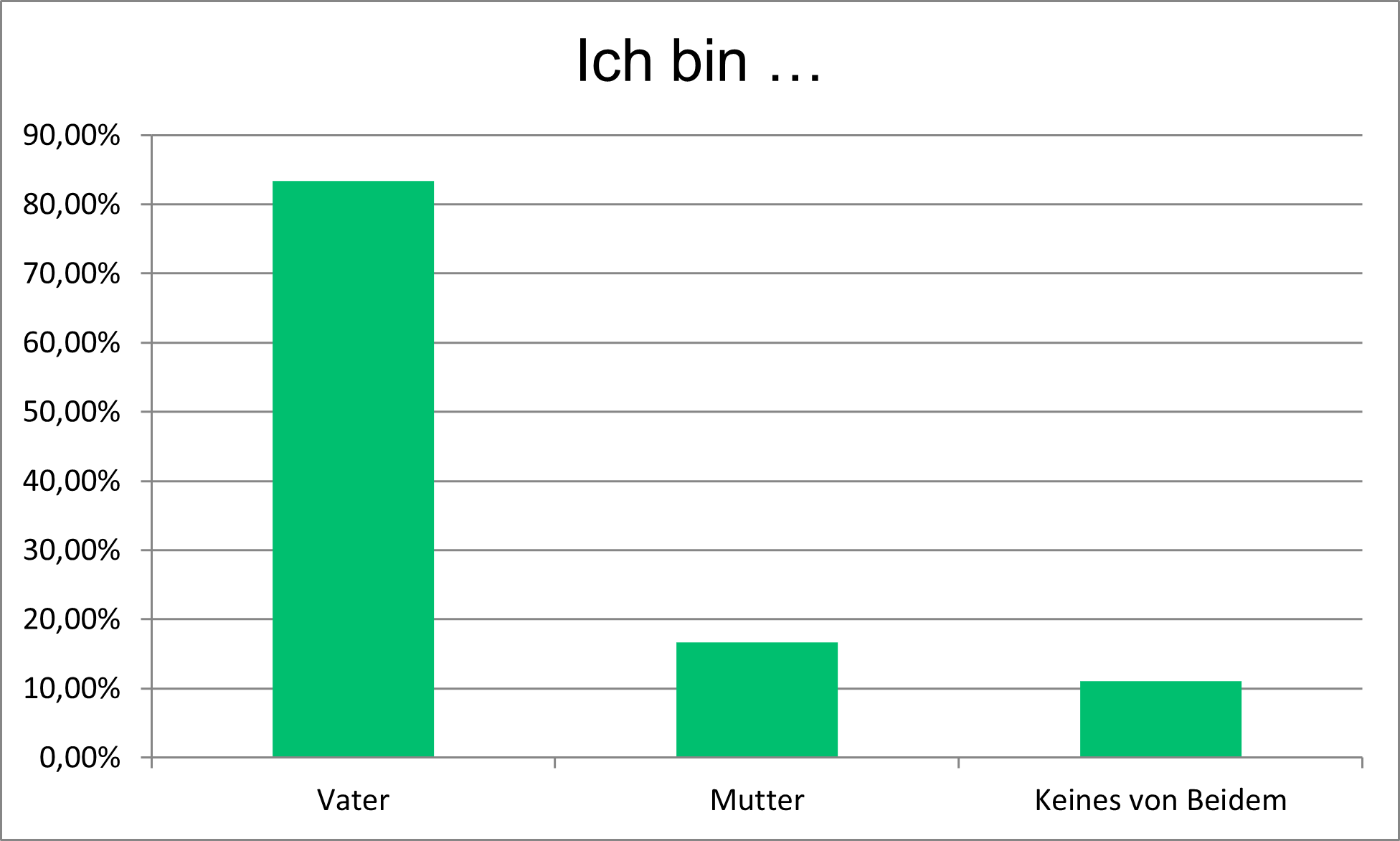

für uns Anlass in der gerade abgeschlossenen Kurzbefragung nach Hintergründen

zu fragen.

Väterperspektiven auf Gleichstellung und Familienpolitik

Beim

nächsten Werkstattgespräch am 11. April, um 15:30 Uhr, werden die Ergebnisse

der Kurzbefragung zu dem Blick von Vätern auf Gleichstellungs- und

Familienpolitik vorstellen.

Der Vorsitzende der LAG-Väterarbeit Hans-Georg Nelles wird gemeinsam mit

Dietmar Fleischer, der im Gleichstellungsbüro der Stadt Essen die Männer- und

Väterbelange vertritt, diese in aktuelle politische Auseinandersetzungen wie

zum Beispiel die ‚Vaterschaftsfreistellung‘ aka Familienstartzeit aber auch in

die Diskussionen um Unterhalts- und Kindschaftsrecht einordnen.

Dabei werden auch andere aktuelle Befragungen wie die von Plan International aus dem Sommer 2023 und Studien wie die vom Bundesforum Männer einbezogen.

Bitte merken Sie den Termin vor oder melden sich jetzt schon hier an.

Familienstartzeit

Die politische Diskussion um die

‚Vaterschaftsfreistellung‘ entwickelt sich zu einer unendlichen Geschichte. Der

Referentenentwurf befindet sich seit über einem Jahr in der Ressortabstimmung.

Um so mehr freuen wir uns darüber, dass Unternehmen von sich aus die Initiative

ergreifen und ihren Beschäftigten diese wichtige Zeit mit den Kindern

ermöglichen.

Gerade hat die Funke Medien Gruppe angekündigt, allen Partner*innen von Müttern

innerhalb der ersten 6 Wochen nach der Geburt 10 Tage Familienstartzeit zu bezahlen.

Zu Beginn des Jahres war Henkel mit dem Angebot von acht Wochen bezahlter

Freistellung ‚vorgeprescht‘. Bei der Lokalzeit des WDR am 25. Januar konnten wir die positiven Wirkungen dieses

Vorhabens erläutern.

Alle Beiträge und weitere Terminhinweise finden Sie auf der Webseite www.lag-vaeterarbeit.nrw

Abgelegt unter Krise, Politik, Rolllenbilder | Keine Kommentare »